Rilevamento nella VALLE LUNGHERINA

SCOPO DEL LAVORO E’ commissionato un lavoro d’indagine e rilevamento geologico per determinare l’idoneità dell’area geografica VALLE LUNGHERINA all’apertura ed alla coltivazione di una cava atta all’estrazione di blocchetti di tufo litoide per costruzioni.

La scelta del luogo in cui impiantare il cantiere deve tener conto di più aspetti, quali

Zona con maggior spessore della formazione d’interesse al fine di estrarne la maggior quantità possibile. Zona con maggior spessore della formazione d’interesse al fine di estrarne la maggior quantità possibile.

Riduzione al minimo dell’impatto ambientale, paesaggistico e morfologico, sia in fase operativa sia in fase d’abbandono della cava. Riduzione al minimo dell’impatto ambientale, paesaggistico e morfologico, sia in fase operativa sia in fase d’abbandono della cava.

Facilità d’accesso e transito dei mezzi operativi (mezzi pesanti per trasporto, ruspe, escavatrici, etc…) all’interno dell’area interessata e del cantiere stesso, con attenzione alla limitazione dei disagi per la viabilità ordinaria limitrofa. Facilità d’accesso e transito dei mezzi operativi (mezzi pesanti per trasporto, ruspe, escavatrici, etc…) all’interno dell’area interessata e del cantiere stesso, con attenzione alla limitazione dei disagi per la viabilità ordinaria limitrofa.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO - STRUTTURALE

L’area d’interesse si trova ai piedi della dorsale carbonatica dei Monti Prenestini, nel pieno del Dominio Sabino.

La dorsale dei Prenestini non è altro che un alto strutturale della Falda Sabina, risultato, visto a mesoscala, delle forze compressive in direzione nord-est, responsabili poi della strutturazione vera e propria della catena appenninica.

A tal riguardo è opportuno distinguere, secondo le più recenti teorie, tra unità interne ed esterne della Falda Sabina, che hanno agito e contribuito in tempi e modi diversi allo sviluppo della dorsale appenninica, le prime già nel Tortoniano, ed è il caso dei Monti Prenestini, Tiburtini, Lucretili e Cornicolani, le seconde solo nel Messiniano, Monti Ruffi, Reatini e Sabini orientali.

Attualmente è difficile stabilire quali fossero in origine i rapporti geometrici tra le due “famiglie” di falde, poiché una fase compressiva successiva al Messiniano ha dato luogo ad un processo di sovrascorrimento fuori sequenza originaria nel Pliocene inferiore.

A tal proposito vale la pena di citare la principale struttura tettonica facente parte di questo processo fuori sequenza, ovvero il FRONTE OLEVANO - ANTRODOCO (Cosentino & Parotto, 1992), che rappresenta in definitiva il margine della FALDA SABINA in accavallamento sulla FALDA LAZIALE-ABRUZZESE (Piattaforma Carbonatica).

Successivamente allo sviluppo di questo sistema a falde, si è avuta nel Pleistocene una fase di tettonica fortemente distensiva dovuta principalmente all’apertura del Mar Tirreno più ad ovest. Vari sistemi di faglie dirette hanno ribassato tutta l’area e dato vita ad una serie di fosse tettoniche che il nuovo mare ha invaso proprio in quel periodo, con conseguenti deposizioni trasgressive di tipo marino, argillose e sabbiose-conglomeratiche, che sono state puntualmente rilevate in Valle Lungherina come risultato dello smantellamento dei depositi Cenozoici dell’orogeno.

Su quest’ultima parte dell’evoluzione geologica è bene soffermarsi per le sue dirette conseguenze sull’attivazione di una fase vulcanica in tutta la zona, che quindi interessa da vicino anche la nostra ricerca dati gli scopi del lavoro. L’assottigliamento crostale ha, infatti, dato il via ad un’intensa risalita magmatica durante il Pleistocene, che ha originato in seguito i Distretti Vulcanici Vulsini, Sabatini ed Albani (Vulcano Laziale).

Il Vulcano Laziale, il più meridionale a struttura centrale presente nella regione Lazio, sorge proprio in prossimità delle successioni mesocenozoiche dei Prenestini e dei Tiburtini; il substrato sedimentario presenta facies prettamente pelagiche, anche se nel settore meridionale si ritrovano testimonianze di transizione esterna (Funiciello & Parlotto, 1978). Il distretto dei Colli Albani inizia la sua attività intorno ai 600.000 anni fa, con datazioni radiometriche certe che si riferiscono ai 530.000 anni; questo primo ciclo, il più importante sia per intensità che per spessori deposti, prende il nome dal primordiale apparato d’emissione, ovvero Tuscolano-Artemisio (600.000 – 360.000 anni fa).

La Fase del Tuscolano-Artemisio comprende quattro cicli principali, di cui il secondo è senz’altro il più importante in fatto di quantità eruttate, calcolate in 38.000 km3, e diffusione areale, con distanze coperte di 80 km e capacità di superare rilievi sui 400 metri di quota, cioè 200 dal piano di campagna; gli spessori deposti toccano in alcuni punti i 90 metri. Quest’enorme energia è quella che ha permesso la deposizione di tale unità in Valle Lungherina. Da rilevare la stretta correlazione di questo ciclo, e del precedente, il primo, con un abbassamento del livello marino (De Rita et al 1991).

L’attività fu caratterizzata da eruzione esplosive parossistiche con messa in posto di ignimbriti, colate piroclastiche e laviche; come già accennato, in circa 250.000 anni e con cadenza piuttosto ritmica, si sono susseguite più fasi, qui di seguito riassunte brevemente.

Unità piroclastica del Palatino, TUFI PISOLITICI, emessi dalla prima colata piroclastica del Tuscolano-Artemisio (De Rita et al., 1988), seguite dalle Lave dell’Acquacetosa Unità piroclastica del Palatino, TUFI PISOLITICI, emessi dalla prima colata piroclastica del Tuscolano-Artemisio (De Rita et al., 1988), seguite dalle Lave dell’Acquacetosa

A seguire, la seconda colata piroclastica con deposizione delle POZZOLANE ROSSE (De Rita et al., 1988) seguite dalle Lave di Vallerano. A seguire, la seconda colata piroclastica con deposizione delle POZZOLANE ROSSE (De Rita et al., 1988) seguite dalle Lave di Vallerano.

Le POZZOLANE NERE della seconda e terza colata piroclastica del Tuscolano-Artemisio p.p. (De Rita et al., 1988) Le POZZOLANE NERE della seconda e terza colata piroclastica del Tuscolano-Artemisio p.p. (De Rita et al., 1988)

Unita eruttiva di Villa Senni, comprendente il TUFO LIONATO della terza colata piroclastica del Tuscolano-Artemisio p.p. (De Rita et al., 1988), la BRECCIA CO-IGNIMBRITICA ed il TUFO DI VILLA SENNI, della quarta colata piroclastica (De Rita et al.,1988); seguono poi a chiusura della fase le Lave di Capo di Bove, che non hanno raggiunto la Valle ma che hanno interessato solamente le aree più prossime al centro d’emissione, e che segnano il tetto della Fase del Tuscolano-Artemisio ed il principio della Fase del Faete (300.000 - 100.000 anni fa) alla quale poi succederà una Fase Idromagmatica Finale (100.000 – 30.000 anni fa). Unita eruttiva di Villa Senni, comprendente il TUFO LIONATO della terza colata piroclastica del Tuscolano-Artemisio p.p. (De Rita et al., 1988), la BRECCIA CO-IGNIMBRITICA ed il TUFO DI VILLA SENNI, della quarta colata piroclastica (De Rita et al.,1988); seguono poi a chiusura della fase le Lave di Capo di Bove, che non hanno raggiunto la Valle ma che hanno interessato solamente le aree più prossime al centro d’emissione, e che segnano il tetto della Fase del Tuscolano-Artemisio ed il principio della Fase del Faete (300.000 - 100.000 anni fa) alla quale poi succederà una Fase Idromagmatica Finale (100.000 – 30.000 anni fa).

Da notare come tra un ciclo e l’altro ci siano dei periodi variabili di stasi in cui si riscontra lo sviluppo di un suolo sulle vulcaniti appena deposte; inoltre dopo ogni evento il reticolo fluviale tende a reimpostarsi andando ad erodere più facilmente proprio su questi depositi. La presenza di zone invase dall’acqua, quali stagni e laghetti, è indicata dal tipo di sedimentazione che si può riscontrare nelle unità superiori, dove il tipo di decantazione del sedimento appare caratteristico di quest’ambientazione.

A questi eventi ciclici segue il collasso dell’apparato Tuscolano-Artemisio.

Nella zona della Valle Lungherina ritroviamo in rilevamento i prodotti della sola prima fase vulcanica, eccetto come detto prima le Lave di Capo di Bove, mentre le altre due unità più recenti non sono state in grado di raggiungere la zona.

Per quanto riguarda la tettonica non abbiamo un interesse diretto nelle formazioni vulcaniche, poichè tutta l’attività tettonica è precedente ad esse, ed ha agito nel periodo di edificazione della dorsale appenninica, prima con sforzi compressivi SW – NE e poi con movimenti distensivi principalmente lungo la stessa direttrice, interessando dunque solo il sedimentario.Sullo stralcio di carta geologica allegato è possibile notare un grande piano di sovrascorrimento che corre lungo il corso dell’Aniene nel settore nord-est, passa nelle immediate vicinanze di Tivoli e segue poi tutto il versante orientale del Monte Sant’Angelo in Arcese; a tal riguardo c’è da sottolineare che in località Colle dello Stonio è presente un piccolo piano di sovrascorrimento, probabilmente coniugato al piano principale prima citato, che porta la formazione della Scaglia in rovesciamento sulla Formazione di Guadagnalo; la forte tettonizzazione presente sul versante est di Colle dello Stonio, ovvero quello che si affaccia sulla parte sud della Valle Lungherina, è un’ulteriore conferma del passaggio di questa linea tettonica nella zona.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO e GEOMORFOLOGICO

La VALLE LUNGHERINA è situata a pochi chilometri dal centro abitato di Tivoli, in direzione sud-est, ed occupa le propaggini dei Monti Prenestini che s’innalzano sulla pianura romana. La valle si snoda per circa 3 km, l’estrema parte meridionale è delimitata da rilievi sedimentari che raggiungono quote intorno ai 500 metri (loc.Colle dello Stonio), mentre a nord siamo in assenza di rilievi degni di nota e la valle si spegne in dolci ondulazioni ad una quota media di 250 metri.

Appare perciò piuttosto evidente la differente morfologia imposta dal sedimentario e dal vulcanico, in altre parole le due facies presenti nell’area.

Il reticolo idrografico appare poco marcato ed organizzato nel sedimentario, mentre ha dato forme d’erosione più evidenti nel vulcanico, come pareti verticali e terrazzamenti.

Attualmente peraltro l’incisione al centro della valle nei depositi alluvionali è molto limitato, sia per quanto riguarda la profondità del corso d’acqua, stagionale e con picchi di portata nel periodo delle piogge autunno-invernali, sia per l’estensione laterale, anch’essa condizionata da questi fattori.

METODO DI LAVORO

Risultando piuttosto semplice distinguere le facies sedimentarie Sabine da quelle vulcaniche del Distretto dei Colli Albani, si procede secondo indagine di tipo litostratigrafico.

RILEVAMENTO GEOLOGICO – STRATIGRAFICO

La Valle Lungherina è caratterizzata dalla presenza di formazioni sedimentarie riconducibili al Dominio Sabino, sopra le quali si sono poi deposte vulcaniti collegate all’attività del Vulcano Laziale.

FORMAZIONI SEDIMENTARIE

Per quel che riguarda il sedimentario solo i termini più recenti sono visibili in affioramento, ovvero la Scaglia, la Formazione di Guadagnolo ed la Breccia di pendio.

Scaglia, si presenta con giacitura a reggipoggio, (N 165,65), composta da bancate grigiastre non molto sottili, ricche di fratturazioni irregolari.Affiora ai piedi del Colle dello Stonio, lungo la scarpata che delimita il tufo litoide nella parte est della valle. Interessante come la scarpata del terrazzo che si affaccia sul Fosso dell’Ara veda in affioramento la Scaglia (Fig.1), a franapoggio, con il tufo in appoggio su questa a costituire la superficie del terrazzo stesso. La porzione più orientale del terrazzo, spostandoci quindi verso la vicina autostrada A24 ripresenta la scaglia in affioramento. La giacitura apparente di tale formazione, osservata lungo la scarpata, sembra concordare con quella presa ai piedi del Colle dello Stonio, risultando ovviamente a franapoggio in questa situazione. Scaglia, si presenta con giacitura a reggipoggio, (N 165,65), composta da bancate grigiastre non molto sottili, ricche di fratturazioni irregolari.Affiora ai piedi del Colle dello Stonio, lungo la scarpata che delimita il tufo litoide nella parte est della valle. Interessante come la scarpata del terrazzo che si affaccia sul Fosso dell’Ara veda in affioramento la Scaglia (Fig.1), a franapoggio, con il tufo in appoggio su questa a costituire la superficie del terrazzo stesso. La porzione più orientale del terrazzo, spostandoci quindi verso la vicina autostrada A24 ripresenta la scaglia in affioramento. La giacitura apparente di tale formazione, osservata lungo la scarpata, sembra concordare con quella presa ai piedi del Colle dello Stonio, risultando ovviamente a franapoggio in questa situazione.

| Fig.1 – Scaglia in affioramento con tufo in appoggio. |

Formazione di Guadagnolo, anch’essa con giacitura N 165,65, composta da sottili banchi calcarei e calcareo – marnosi color nocciola, associati a marne finemente fogliettate in fitte alternanze (Fig.2;2a).Si riscontrano vene anche spesse di calcite spatica e una forte tettonizzazione con foliazione da stress e cataclasite.Affiora nella parte meridionale della Valle, ai piedi del Colle dello Stonio. Formazione di Guadagnolo, anch’essa con giacitura N 165,65, composta da sottili banchi calcarei e calcareo – marnosi color nocciola, associati a marne finemente fogliettate in fitte alternanze (Fig.2;2a).Si riscontrano vene anche spesse di calcite spatica e una forte tettonizzazione con foliazione da stress e cataclasite.Affiora nella parte meridionale della Valle, ai piedi del Colle dello Stonio.

| Fig.2– Dettaglio di marne finemente fogliettate. |

Fig.2a – Effetti della tettonica |

Breccia di pendio, costituita da piccoli clasti a spigoli sub-angolosi, spesso con vuoti all’interno riempiti da calcite ricristallizzata. I clasti hanno caratteristica polimittica, di varia natura, provengono sicuramente dallo smantellamento dei rilievi cenozoici poiché se ne riscontrano gli elementi. Trattandosi di una breccia di pendio non è stato possibile trovare un affioramento adatto alla misurazione della giacitura (Fig.3). Tale litologia, nella parte inferiore dell’affioramento, si presenta con una preponderante componente marnosa che presenta in alcuni casi sottilissime laminazioni.Si trova nella parte ovest della valle, lungo la strada di accesso al fondo della stessa. Breccia di pendio, costituita da piccoli clasti a spigoli sub-angolosi, spesso con vuoti all’interno riempiti da calcite ricristallizzata. I clasti hanno caratteristica polimittica, di varia natura, provengono sicuramente dallo smantellamento dei rilievi cenozoici poiché se ne riscontrano gli elementi. Trattandosi di una breccia di pendio non è stato possibile trovare un affioramento adatto alla misurazione della giacitura (Fig.3). Tale litologia, nella parte inferiore dell’affioramento, si presenta con una preponderante componente marnosa che presenta in alcuni casi sottilissime laminazioni.Si trova nella parte ovest della valle, lungo la strada di accesso al fondo della stessa.

| Fig.3 – Breccia di pendio. |

FORMAZIONI VULCANICHE

Praticamente tutta la valle è interessata da depositi vulcanici eruttati dal complesso del Tuscolano – Artemisio, presente con tutti i suoi termini ad eccezione delle colate laviche che non hanno avuto sufficiente energia per raggiungere la zona.

Le vulcaniti verranno descritte secondo l’ordine dal più antico al più recente, ordine che corrisponde poi all’ordine con cui sono state incontrate.

Il Tufo pisolitico non litoide, è il primo a presentarsi, ed è anche quello depostosi per primo appartenendo alla prima unità piroclastica.La matrice è cineritica fine al 70%, c’è grande quantità di lapilli accrezionati, litici di natura diversa, sia lavici che sedimentari, piccoli cristalli di mica nera, clinopirosseni e leucite fortemente alterata. L’affioramento si presenta con caratteristiche di colata piroclastica senza stratificazione e di consistenza non (Fig.4). La giacitura è a franapoggio, N 70°,35°. Nonostante un’attenta ricerca, il limite tra il tufo e le brecciole non affiora essendo presente una fitta vegetazione.Affiora lungo la strada di accesso al fondovalle, sul versante ovest. Il Tufo pisolitico non litoide, è il primo a presentarsi, ed è anche quello depostosi per primo appartenendo alla prima unità piroclastica.La matrice è cineritica fine al 70%, c’è grande quantità di lapilli accrezionati, litici di natura diversa, sia lavici che sedimentari, piccoli cristalli di mica nera, clinopirosseni e leucite fortemente alterata. L’affioramento si presenta con caratteristiche di colata piroclastica senza stratificazione e di consistenza non (Fig.4). La giacitura è a franapoggio, N 70°,35°. Nonostante un’attenta ricerca, il limite tra il tufo e le brecciole non affiora essendo presente una fitta vegetazione.Affiora lungo la strada di accesso al fondovalle, sul versante ovest.

| Fig.4– Tufo pisolitico non litoide a matrice cineritica. Si può notare la presenza di grande quantità di lapilli accrezionati. |

Tufo pisolitico litoide, stessa litologia riscontrata in precedenza, stavolta però fortemente litificato e vescicolato per degassamento. L’osservazione alla lente ha messo in evidenza abbondante leucite, pirosseni in cristalli nell’ordine dei 2 – 4 mm. La bancata, ascrivibile al secondo ciclo della Fase del Tuscolano – Artemisio, la più intensa e potente, raggiunge di fronte a noi spessori di 40 – 45 metri, con versante verticale e bancate suborizzontali (Fig.5). Affiora in tutta la porzione orientale della valle, spostandoci verso la parte alta della bancata, lungo una carrareccia, si trova in appoggio sulla Scaglia. Da notare la presenza di una struttura terrazzata, data dall’erosione dell’acqua sul vulcanico. Tufo pisolitico litoide, stessa litologia riscontrata in precedenza, stavolta però fortemente litificato e vescicolato per degassamento. L’osservazione alla lente ha messo in evidenza abbondante leucite, pirosseni in cristalli nell’ordine dei 2 – 4 mm. La bancata, ascrivibile al secondo ciclo della Fase del Tuscolano – Artemisio, la più intensa e potente, raggiunge di fronte a noi spessori di 40 – 45 metri, con versante verticale e bancate suborizzontali (Fig.5). Affiora in tutta la porzione orientale della valle, spostandoci verso la parte alta della bancata, lungo una carrareccia, si trova in appoggio sulla Scaglia. Da notare la presenza di una struttura terrazzata, data dall’erosione dell’acqua sul vulcanico.

| Fig.5 – Tufo Pisolitico massivo litoide; dettaglio della porzione basale della bancata. |

Le Pozzolane Rosse si presentano massive ma non litoidi, non stratificate e formate da materiale juvenile sotto forma di cenere grossolana contenente molti litici sedimentari termometamorfosati, di colore rossastro. Compaiono in piccolo affioramento sul fianco nord di un piccolo colle tufaceo. Un successivo affioramento di Pozzolane, ai piedi di una piccola scarpata lungo un piano esteso verso nord-est presenta gas pipes (Fig.6 e 7) riempiti di materiale grossolano e piccoli frustuli carboniosi. Le Pozzolane Rosse si presentano massive ma non litoidi, non stratificate e formate da materiale juvenile sotto forma di cenere grossolana contenente molti litici sedimentari termometamorfosati, di colore rossastro. Compaiono in piccolo affioramento sul fianco nord di un piccolo colle tufaceo. Un successivo affioramento di Pozzolane, ai piedi di una piccola scarpata lungo un piano esteso verso nord-est presenta gas pipes (Fig.6 e 7) riempiti di materiale grossolano e piccoli frustuli carboniosi.

| Fig.6 – Limite Unità Pozzolanacea Rossa / Fluvio - Lacustre |

Fig.7 – Gas pipes con riempimento grossolano. |

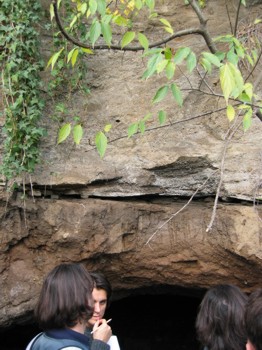

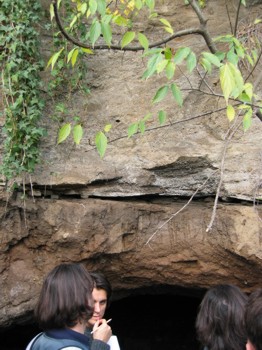

L’Unità Fluvio – Lacustre (Fig.8) si presenta con sedimentazione finissima ed omogenea, con ripetizioni regolari nella sequenza deposizionale. Tale litologia, presente al di sopra di un sottile strato di elutriazione, per la sua omogeneità di classazione e per la sottilezza dei livelli suggerisce un tipo di ambientazione a lenta decantazione. Affiora immediatamente al di sopra di una grotta scavata in quello che risulta essere poi l’affioramento più esteso rilevato di pozzolane. Sono presenti depositi intereruttivi dati dal rimaneggiamento del deposito portato giù da un reticolo fluviale senz’altro sconvolto dopo il riempimento della valle da parte del flusso piroclastico. L’Unità Fluvio – Lacustre (Fig.8) si presenta con sedimentazione finissima ed omogenea, con ripetizioni regolari nella sequenza deposizionale. Tale litologia, presente al di sopra di un sottile strato di elutriazione, per la sua omogeneità di classazione e per la sottilezza dei livelli suggerisce un tipo di ambientazione a lenta decantazione. Affiora immediatamente al di sopra di una grotta scavata in quello che risulta essere poi l’affioramento più esteso rilevato di pozzolane. Sono presenti depositi intereruttivi dati dal rimaneggiamento del deposito portato giù da un reticolo fluviale senz’altro sconvolto dopo il riempimento della valle da parte del flusso piroclastico.

| Fig.8 – Finissima stratificazione nell’unità Fluvio – Lacustre. |

Il Tufo Lionato, dell’Unità di Villa Senni, si presenta sempre massivo e litoide, ma senza pisoliti ne litici sedimentari. Appare caratteristica la presenza di scorie color giallo fulvo, da cui l’aggettivo lionato. Alla base sembra presentarsi quello che potrebbe essere un deposito da surge a stratificazione incrociata ed impronte di tronchi d’albero coinvolte nella colata (Fig.9). Il Tufo Lionato, dell’Unità di Villa Senni, si presenta sempre massivo e litoide, ma senza pisoliti ne litici sedimentari. Appare caratteristica la presenza di scorie color giallo fulvo, da cui l’aggettivo lionato. Alla base sembra presentarsi quello che potrebbe essere un deposito da surge a stratificazione incrociata ed impronte di tronchi d’albero coinvolte nella colata (Fig.9).

| Fig.9 – Impronte di tronchi d’albero nel Tufo Lionato. |

Le Alluvioni, recenti ed attuali a matrice sabbioso – ghiaiosa, occupano tutta la parte centrale della Valle Lungherina, nonché il fondo dei valloni che entrano lateralmente in essa.Lo spessore è solo ipotizzabile, essendo la portata del torrente al centro valle di modesta entità e comunque a carattere stagionale; questa caratteristica di stagionalità riguarda ancor più le vallette laterali, dove non c’era segno di scorrimento superficiale alla data del sopralluogo.

CONCLUSIONI

Il TUFO PISOLITICO LITOIDE è la formazione che ha raggiunto i massimi spessori di affioramento (rilevati anche 45 metri) e diffusione; inoltre per le sue caratteristiche tecniche appare adatto agli scopi che il progetto si è prefissato di raggiungere, quindi tutto il settore est della Valle Lungherina appare adatto all’attività estrattiva. Tra l’altro la presenza di antiche cave di epoca romana fanno da indizio a favore di questa soluzione. Non risultano invece interessanti dal punto di vista estrattivo ne le pozzolane, troppo incoerenti, ne il tufo Lionato, con spessori limitati. Ad ogni modo le Pozzolane Rosse potrebbero risultare utili, sia per la loro posizione di affioramento che per le loro caratteristiche tecniche, all’estrazione ed allo sfruttamento in loco per la costruzione di strade di accesso al cantiere e per la copertura degli spazi operativi all’interno dello stesso.Riguardo quest’ultimo, la posizione più adatta al suo impianto sembra essere quella nella porzione centro-settentrionale della valle, come accennato nella parte orientale della stessa, caratterizzata dai massimi spessori. A tale zona si potrebbe accedere da nord-ovest tramite un fosso secondario non molto inciso ne ripido.

BIBLIOGRAFIA

Guide Geologiche Regionali, Vol 5, Regione LAZIO, a cura di S.G.I. – Società Geologica Italiana, BE-MA Editrice

Cosentino & Parotto, “Assetto strutturale dei Monti Lucretili settentironali”, 1986, Guida Geologica Regionale, Vol 5, Regione Lazio, a cura di S.G.I. – Società Geologica Italiana, BE-MA Editrice

Estratto delle “Fasi eruttive del Distretto dei Colli Albani”, De Rita et Al.

Testo ed elaborati di Daniele Lanzarone

Foto e realizzazione di Giulio Speranza

|